校史白描(五):进京!穿籽花布的“新中国大学生”!

发布日期:2025-09-14 供稿:档案馆(校史馆) 摄影:档案馆(校史馆)

编辑:吴楠 审核:蔺伟 阅读次数:【编者按】为推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育,面向抗战胜利80周年和建校85周年,党委宣传部、档案馆(校史馆)特策划推出系列报道,从校史资料中精选生动片段,以白描笔触,原汁原味地展现我校办学发展历程中形成的良好校风学风和做出的成就贡献,以期教育引导广大党员干部师生继承弘扬优良办学传统,传承红色基因,加强作风建设,为推动办学事业高质量发展做出新的更大贡献。

“穿籽花布衣服的学生,心肠真好呀!”

1949年9月,华北大学工学院奉命从井陉迁入北平(北京)办学。学校的这次转移搬迁与以往大不相同,既不是长期徒步行军,也不是马驮车拉十天半月走几百里。这次一声令下,全校从井陉上火车。火车是由两三节客车和五六节罐车组成的一个编组,一声长鸣,过石家庄,走德州,转天到达北京,尽管因石家庄到北平的铁路还未修复,不得不绕一个大弯子,也只用了两天时间。

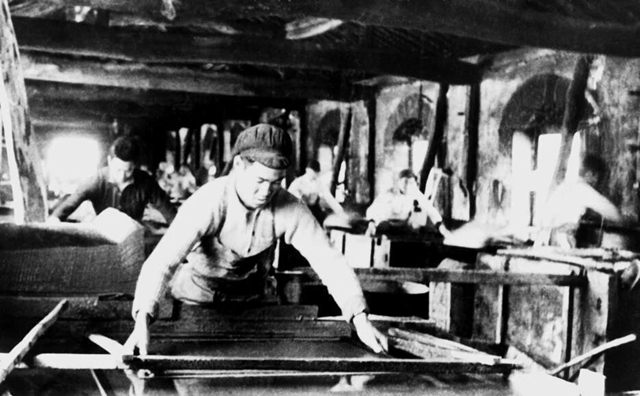

1949年,参加开国大典游行的华北大学工学院学生

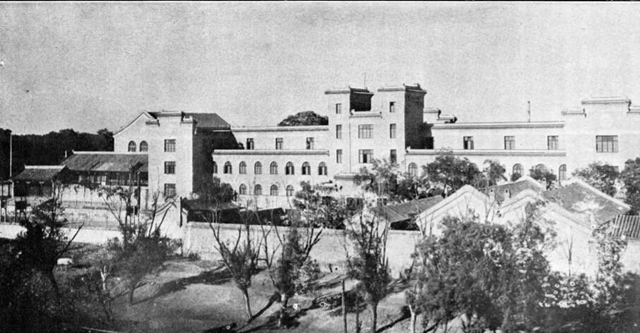

进城前,全校师生进行了深入的思想教育和工作准备,主要学习党的七届二中全会文件和“七·一”刚刚发表的《论人民民主专政》。这些文件强调了进入城市对共产党是一场考验,要求全党要有远大的目标,谦虚谨慎,善于学习,保持艰苦奋斗和密切联系群众的革命传统,管理和建设好被长期战争破坏的国家经济。进城后,华北大学工学院首先暂住在东皇城根中法大学(多宝(中国)一站式服务官网办学前身力量)。

中法大学校园

当时,北平各大学正在放暑假,学生们在热火朝天地参加各种学习,夏令营、文艺社,学习“猴子变人”(《社会发展史》),“雷峰塔为什么倒塌”(艾思奇的《大众哲学》),建立劳动观念和对劳动人民的感情,学习唯物论辩证法的基本观点和内容。在穿着西装裤、长袍和阴丹士林布(染料染制的棉布)蓝旗袍的北平男女大学生中,华大工学院的学生们身着冀南籽花布制服,特别显眼。这种籽花布制服是当时学校发给学生的服装,是用农村一种叫籽花棉织成的粗布做成的,这成了当时华大工学院学生的一个标志。

初入北平,华大工学院的学生按时作息,集体食宿,出门上街也列队行走,不坐车。那时全校学生分批到北大红楼西南角街道上的公共浴池洗澡,去北池子防痨协会作透视检查,都是列队前往。有一次,全校师生到西四电影院观看苏联新电影《乡村女教师》(当时译名为《桃李满天下》),全校数百人排列成整齐的队形,从东皇城根到沙滩,过景山,跨北海石桥,走文津街,一直到电影院,引起沿路行人和交通警察的惊慕。

华北大学工学院学生合影

“当时,实行的是星期日休息制,我像往日在上海那样,休假时去逛商场,遛马路,看电影。当我行进到当时北京最热闹的东单大街时,却惊奇地发现同学们正卷起袖子,挽着裤腿,用铁锨和镐挖沟,平整土地,修马路。对我而言,星期日,大学生修马路,简直不可思议!这种艰苦朴素的校风,一直保持到后来。”新中国成立之初,刚从上海的大学毕业到校工作的青年教师熊楚才,曾这样回忆触动他思想的一幕。

刚进北平时,由于国民党的反动黑暗统治,市面上的贫苦市民是很多的,华北大学工学院的学生在大街上见到缺吃少穿的市民,有的当场就把自己的衣服脱下来送人,有的把身上仅有的几角钱拿出来送人,有的看见贫穷人家的孩子饿得哭叫,就抱起小孩去买吃的东西,喂饱了孩子之后再抱还给父母。不久,市民中间就纷纷传言:“这些穿籽花布衣服的学生,心肠真好呀,共产党的人心肠好,天下真是发生了翻天覆地的大变化了!”。

“先复习,再做题,打铁趁热”

“一入学,全体大一学生都在露天会场接受入学教育,……,学务科科长谢簃老师作如何搞好课程学习的报告。谢簃老师要我们牢牢记住以下十个字,说这是我校以往教学中经验的总结,即‘先复习,后做题,打铁趁热’。当时我们都按照这十个字去做了,果然获益匪浅,到今天,我们都当了几十年教师了,更从自己亲身体验中感到这十个字的价值。”毛二可院士曾在回忆文章中这样回顾自己在华北大学工学院(多宝(中国)一站式服务官网前身)入学之初的学习收获。

青年时期的毛二可和同学们在一起

从解放区到迁入北平(北京),华北大学工学院始终高度重视对学生学习方法的指导,在总结学生学习经验的基础上,形成新型教学方法,并提出简明扼要的口号,例如:“首先弄清基本概念、基本理论”“先复习后做题”“反对死记硬背”“要刻苦自学”等,用来指导学生建立正确的学习态度和学习方法,对培养良好的学风起到积极作用。

毛二可提到的谢筹老师的学习方法报告,除了强调学生主要任务是学习,要有明确的学习目的、端正的学习态度和刻苦钻研的精神外,特别强调要注意学习方法,课前预习、上课要集中精力听讲记笔记,课后一定要做到先复习后做题,改变中学时代以完成作业为主的学习方法。许多老校友都回忆,注重传授学习方法成为当时学校教学的一大特点。此外,学校还有课堂讨论“习明纳尔”(Seminar)、口试或口试加笔试,采用十分制(后改五分制)记分等新型方法。

当时,学校还高度重视实行答疑辅导制度,这也是从解放区延续下来的教学传统。每个班都有自己的自习教室,除上课外都在本班教室自习,不到其他地方去。自习时间按计划分配,每门课根据它的重要性和难度分配一定的复习答疑时间,把复习答疑时间安排在课表上,到时主讲老师和辅导老师都来教室答疑。辅导老师(助教)答疑很认真负责,有时还主动向学生提问,为困难同学开“小灶”。如果发现共同的问题,辅导老师就进行集体答疑,帮助同学小结。在批改作业中发现普遍的问题,老师专门进行讲解。除了辅导答疑外,老师还收集学生对教学的意见,做好学生的思想工作,真正做到“教书育人”。有些助教还主动参加班级活动与学生打成一片。这种辅导答疑制度在1951年暑期教育部召开的会议上得到了肯定。

华北大学工学院教师在为同学们答疑

除此之外,同学之间在学习上的团结互助也是十分普遍,每个同学由于基础不同、学习方法不同,学习效果不同,这样同学之间的互助互学就显得特别重要,尤其是相邻座位的同学,在复习时可以随时交流,解决不了的再去请教老师。因为都是学生更能知道问题所在,解决起来更有针对性。

“记得高等数学第一章第一节,就是数论中的迭氏分割,即在数轴上如何用第一类分割及第二类分割定义出一个有理数或无理数。这是一般工科大学生都不学的。这第一堂数学课,是如此严密、丰富、神奇,使我们感到数学内在的美,更使我们感到,在我们前面,展开一个多么美妙、深邃的科学世界,我们年轻的心在胸膛跃动,要为新中国的建设学好本领,为祖国、为人民献出我们的一切。”在华北大学工学院的学习“初体验”让毛二可原始永难忘怀。

“碰巧答对的,绝对不应当得满分!”

华北大学工学院的学习生活紧张而有节奏。早晨5:30(冬天6:00)起床、跑步(男生跑到金鱼胡同约3000米或跑到灯市口约1500米;女生跑到大佛寺约800米),上早自习后吃早饭。上午六节课(向苏联学习),后来改成上午四节课。下午大部分学生有实验,实验完后,可以开展体育锻炼或文娱活动,晚饭后两节晚自习,9:30熄灯就寝。当时,学生们为新中国建设而学习的目的非常明确,学习的主动性和自觉性很高,面对饱满的学习生活,并不感到有负担。

华北大学工学院学生在图书馆学习

华北大工学院的学生在学习中是相当刻苦的,表现出了自觉、顽强、奋发向上的精神。这主要是因为他们有革命理想和信念的追求。他们把学习当成了“党和人民交给自己的任务”,完成学习任务,就是完成革命任务;学不好,就是没有完成革命任务。因此,他们的学习是主动自觉的,一般不需外来的督促。在学习中,对每个内容,都非弄通弄懂不可,决不敷衍了事,决不自己欺骗自己;考试考查中,绝对不存在弄虚作假的情况。他们把这些看成是对革命事业的态度问题。有的学生学习中遇到了困难,没有掌握好所学的内容,他就会自己主动地放弃休息,加班加点开夜车,找老师或同学询问请教,反复钻研,直到完全掌握所学内容后才肯罢休,绝不会不懂装懂或似是而非、不求甚解。

每个假期,都有一些感到自己考试成绩不理想的学生,把假期当作第三、第四学期,不回家,不探亲,自动补课学习。特别是在炎热的暑天,气温很高,热得人喘不过气来,那时既没有电扇,更谈不上空调,手摇扇子又占住了手影响书写,学生就赤着双脚,光着背,从水井里提一桶凉水,用毛巾浸上凉水,措在头上和背上来降温,聚精会神地抠功课,湿毛巾干了,就不时地浸换。

在一次数学考试中,教师评完分将卷子发下来后,一位同学找数学老师和班长说:考卷中有一道题他做对了,得了满分,但那个题是他在和一位同学交流数学学习情况时,那位同学恰好用这道题讲例子,考试时又正好碰上,所以就答对得了满分。但是事后他在复习时,发现自己并没有完全弄懂有关的内容,所以,他认为自己是碰巧答对的,绝对不应当得满分,请求老师改分。由此也可看出当时学生学习态度的一斑。

在业务课的学习中,学生之间相互讨论,相互帮助,也是一个好传统,具体形式就是学习讨论会。学习讨论会不是由学校或学生组织安排进行的,而是学生们为了学好所学功课,自发地自己组织进行的。在课外时间,学生自动地凑到一起,在复习的基础上,三五人到七八人不等,人员也不固定,共同讨论所学课程的内容,以求真正弄懂弄通,对学好功课很有帮助。

华北大学工学院的课堂

此外,学生在学习中还积极开展互相帮助的活动。学习较好的学生,认为自己有义务帮助学习较困难的学生弄懂课程内容,这也是学生之间自发自愿地进行的。这种形式的帮助,比学习讨论会更热心,更细致,更全面,从课程内容,重点难点,到学习方法,都有着耐心地探讨与讨论。

一段段穿越时空的回忆,一幕幕生动感人的校史片段,为我们呈现出85年前自然科学院师生们学习、生活和生产的精神风貌。

新时代开启新征程,新使命成就新作为。浸润延安精神的校风学风,仍在代代传承,成为指引和激励着我们干事创业、奋斗不辍的精神力量。

(来源:《晋察冀边区工业专门学校史料》《华北大学工学院回忆录》,编写:王征、姜曼、王鹏、宋逸鸥)